Di solito nel Nord, oltre il circolo Polare articolo, i colori sono abbastanza uniformi: un cielo con varie sfumature di grigio, un terreno con varie sfumature di marrone o nero, ghiacci di varie sfumature di bianco.

Di solito nel Nord, oltre il circolo Polare articolo, i colori sono abbastanza uniformi: un cielo con varie sfumature di grigio, un terreno con varie sfumature di marrone o nero, ghiacci di varie sfumature di bianco. Per non parlare del colore più temuto e impressionante: la notte artica, che progressivamente, oltre il 70° parallelo, dura da un mese sino a sei mesi invernali, oscurando tutto, e creando angosciose attese che spesso portano forti scompensi emotivi. Le giornate con cieli limpidi sono poche e brevi, come brevissima è la primavera artica con fioriture improvvise e straordinarie.

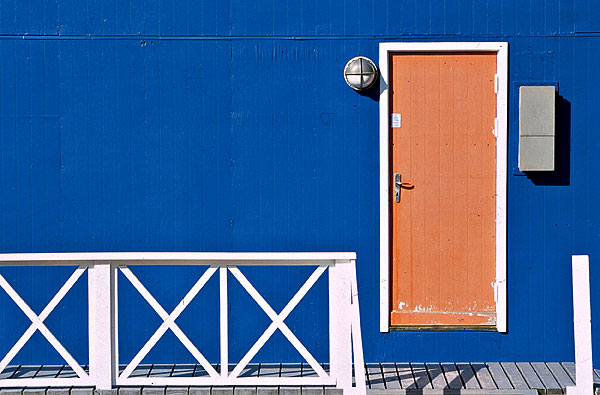

Non meraviglia pertanto che gli Inuit della Groenlandia, il popolo del Nord per eccellenza, quello che un tempo era denominato come Eschimese, senta il bisogno di circondarsi di colori variati e brillanti, creando delle abitazioni che sembrano realizzate con i mattoncini Lego.

Gli Inuit, ovvero Gli Uomini rappresentano l’ultima ondata migratoria dei popoli asiatici verso il Nord America, quando lo stretto di Bering era ancora percorribile: queste popolazioni, composte principalmente da piccoli gruppi familiari allargati, occuparono le terre più inospitali dell’Alaska, del Labrador, dell’Isola di Baffin ed infine della Groenlandia. Era un popolo che non aveva paura del freddo e della terrificante notte artica, che si adattò a mangiare la carne cruda di balene, orsi polari, foche e trichechi, cacciando anche le volpi artiche e i caribù nei mesi più clementi. Erano popolazioni nomadi per eccellenza, sempre alla ricerca di cibo e riparo e, non esistendo legna a quelle latitudini, se non singoli alberi portati dal mare, si adattarono a costruire manufatti ingegnosi, con le pelli, i tendini, le corna e le altre parti recuperate dagli animali cacciati. I manufatti Inuit, ora diventati oggetti di culto e di un commercio elitario, costavano mesi di lavoro e venivano tramandati di padre in figlio: dal loro corretto uso dipendeva la sopravvivenza dell’intero gruppo familiare. La pesca, a bordo dei famosi kayak, un vero capolavoro di ingegno artigiano, si svolgeva in acque ricchissime di merluzzi ed aringhe, tanto che una leggenda narra che i branchi di pesci erano così fitti da camminare sull’acqua.

I famosi igloo venivano costruiti solo in caso di necessità e sempre occupati per periodi molto brevi. Era gente estremamente pratica, cinica, dura con se stessa e con gli altri, consapevole di vivere in una Natura dove nulla era regalato e che il minimo errore si pagava con l’abbandono e con la morte.

Ancora tra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso alcune popolazioni Inuit non avevano mai incontrato uomini bianchi, come ricorda l’esploratore Rasmussen, in una sua emozionante e commovente relazione. Questo stile di vita iniziò a declinare nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, con la costruzione, da parte del governo danese, da cui dipende la Groenlandia, di una serie d’insediamenti stabili.

Così gli Inuit conobbero il fuoco, le cure mediche, i supermercati, le scuole per i bambini, le motoslitte per spostarsi in inverno, al posto delle slitte trainate faticosamente dai cani. Tutto ciò portò al declino della cultura tradizionale e alla rinuncia del sapere costruire ami e lenze, stivali e slitte, kayak e fiocine. Sostituiti da barche, fucili e oggetti acquistabili al supermercato locale: non occorreva più nessun ingegno, nessuna manualità, bastava solo pagare, magari a rate. Gli Inuit non potevano mai essere scambiati per danesi, così diversi fisicamente, né tantomeno erano americani, così lontani dallo standard di vita degli statunitensi: non più Inuit, divennero un popolo senza identità, non più nomadi indipendenti, abituati quotidianamente a vivere in bilico tra la vita e la morte, ma fannulloni sostentati dal governo danese, da cui erano obbligati a comprare tutto, per ripagare le spese da questo sostenute a loro favore. Si abbandonarono all’alcool e alla tristezza esistenziale, inebetiti davanti a giganteschi schermi televisivi, alimentati dalle onnipresenti parabole, che ricevevano segnali da un mondo incomprensibile e irragiungibile. Così proprio loro che avevano sempre vissuto in una terra bianca per eccellenza, che avevano costruito manufatti sempre bianchi, di osso o di avorio, cominciarono a vedere il mondo a colori, forzati dalle suggestioni che ricevevano da terre lontane, dove esseri straordinari erano circondati da oggetti inconcepibili, di cui i loro padri non solo non avevano mai sentito parlare, ma di cui per secoli non avevano sentito la necessità.

Furono così catapultati in un tempo brevissimo, senza nessuna evoluzione progressiva, dalla preistoria al secolo XX, e fu la loro fine, come gruppo e come esseri umani.

Niente fu come prima.

Approfittando di una mattinata ventosa e tersa, non ho resistito a riprendere forme e colori di queste abitazioni, in apparenza così allegre ma che in realtà rappresentano solo una forma di difesa di un popolo che, tra solitudine, rinunce e alienazione, di allegro possiede ben poco.

Oltre allo zoom Leica Vario Elmar 21-35mm (vedi precedente articolo su Nadir) avevo con me lo zoom tele 80-200 f/4: ambedue rappresentano la risposta definitiva Leica nel settore grandangolare e nel settore tele per quanto riguarda le focali variabili.

Sin dal 1974 Leica aveva proposto uno zoom 80-200mm, f/4,5, realizzato in collaborazione con la casa giapponese Minolta, evolutosi in altri due ulteriori zoom con piccole variazioni di focale e progressivamente sempre migliorati nella resa ottica. Tutti questi obiettivi possedevano un’unica ghiera sia per la zoommata che per la messa a fuoco.

Nel 1996 appare la nuova versione f/4, con due ghiere separate, un peso di poco superiore al chilo, e composto da 12 lenti in 8 gruppi. Il paraluce telescopico è incorporato. Prodotto in Giappone, ma non più da Minolta, quest’obiettivo si segnala non solo per l’impeccabile costruzione meccanica, al meglio delle realizzazioni della Casa, ma per una resa ottica senza incertezze ad ogni focale, e, al diaframma f/5,6, veramente magnifica in ogni occasione di ripresa. Rispetto alle tre precedenti esperienze in questo campo, questo zoom rappresenta un autentico salto evolutivo: mentre i tre zoom Minolta erano il miglioramento e lo sviluppo di un progetto costante, ove spesso il contrasto copriva una risoluzione progressivamente da mediocre a buona, qui si nota con chiarezza l’uso di vetri speciali che portano incisione e contrasto ai massimi livelli, con risultati mai deludenti.

La minima distanza di messa a fuoco che nel progenitore del 1974 era a 1.8 m, ora scende a 1.1 metri, con estremo vantaggio della flessibilità operativa.

L’aria limpida del Grande Nord ha provveduto al resto: colori brillanti, saturazione cromatica presente ma non eccessiva, resa vibrante anche dei paesaggi lontani, stacco ideale dei piani di fuoco. Una separazione perfetta dei colori, quasi scalpellati, che proietta lo spettatore all’interno delle immagini. Una giornata dove piccoli cubi costruiti dall’uomo e separati l’un l’altro da ore di navigazione, oppressi da ghiacciai immensi, raggiungibili talvolta solo dall’elicottero, cercano di emergere come simbolo di determinazione in uno spazio ostile sconfinato.

Colori umani in una terra disumana: il tentativo di portare un segno di vita in un ambiente dove l’uomo è ancora un nulla.

Pierpaolo Ghisetti © 02/2015

Riproduzione Riservata